Ich habe bislang in keinem Land solch eine Diskrepanz zwischen Landschaft und Bevölkerung erlebt. Oder besser zwischen der immer wieder phantastischen Landschaft und der oft sehr unangenehmen, ja sogar abstoßenden Mentalität der Bevölkerung.

Aber der Reihe nach. Ein Bekannter von mir war zunächst beruflich, dann privat öfter für mehrere Monate in den USA und schwärmte sehr davon, wollt in die Staaten auswandern. Ich sah schon früh dieses Land, seine Bevölkerung und seine Politik sehr kritisch. Erste Erfahrungen hatte ich als Kind schon gemacht, meine Tante lebte in Connceticut, und bei ihren Besuchen lernte ich durch meinen Cousin, meine Cousine und deren Vater die amerikanische Mentalität kennen. Das war nichts, was mich begeisterte. Auch die US-Gis, die es in Süddeutschland zahlreich gab, fand ich wenig begeisternd. Meine Frau sah das ähnlich, schlug aber vor endlich mal gemeinsam eine Fernreise zu unternehmen, nämlich in die USA um Vorurteile abzubauen. Und was uns auch interessierte: zu welcher Bevölkerungsgruppe würde man meine Frau mit ihren deutsch-brasilianischen Wurzeln zählen, zumal ein paar Sonnenstrahlen bei ihr genügen, um die Hautfarbe zu wechseln.

In San Franzisco gelandet, den Mietwagen abgeholt und erst mal ein Motel in City-Nähe gesucht. Nach dem langen Flug plagte uns der Jetlag, an schlafen war trotz der einsetzenden Abenddämmerung nicht zu denken. Der Portier war entsetzt, weil wir ohne Auto losliefen. Zu Fuß nach Einbruch der Nacht durch San Franzisco sei viel zu gefährlich. Bemerkenswert: Nachdem wir vergeblich einen Zebra-Streifen über eine Sechsspurige Straße gesucht hatten, überquerten wir sie einfach so. Und die Autos hielten an und ließen uns passieren. Unvorstellbar in einer deutschen Großstadt.

Die vermeintliche lange Schlange von ca. 80 Personen an der Kinokasse entpuppte sich als Schlange von Obdachlosen auf der Suche nach einer Unterkunft für die Nacht. Ein Mann und zwei Frauen hängten sich direkt an unsere Fersen, fragten nach einer Zigarette und empfahlen uns auch, zurück ins Motel zu gehen.

Drei Tage erkundeten wir San Franzisco, die Hügelstraßen die sofort an die Verfolgungsjagd in ‚Bullit‘ mit Steve McQueen erinnern, oder an jene aus ‚Die Straßen von San Franzisco‘ mit Michael Douglas. In der Bucht immer zu sehen Alcatraz, was an den Film mit Clint Eastwood denken lässt. Letztendlich war es die einzige Stadt, deren entspannte Atmosphäre uns gefallen hat.

Wir machten uns auf den Weg ins Landesinnere, wollten zum Yosemite-Nationalpark. Als wir für eine Übernachtung in einem Motel eincheckten, und zu unserem Zimmer im ersten Stock gingen, räkelte sich ein leicht bekleidete Blondine bei offen stehender Tür auf ihrem Bett. Wir hatten kaum unser Zimmer betreten, als unser Telefon klingelte. In der Annahme, der Portier wolle uns noch etwas sagen, nahm ich den Hörer ab. Unsere Zimmernachbarin war dran und meinte nur: „Schmeiß die schwarze Nutte raus und komm rüber.“ Wenige Tage zuvor hatten wir die andere Variante erlebt. Wir warteten an einer Fußgänger-Ampel darauf, dass es grün wurde, als meine Frau von einem jungen Afro-Amerikaner angesprochen wurde, der meinte: “Schick den weißen freier weg und komm mit.“ Und im Supermarkt standen an den Kassen meist junge Hilfskräfte, die einem halfen den Einkauf in die Tüten zu packen. Uns hat keiner geholfen. Klar, gemischtrassiges Pärchen, ein No-Go.

Heute wohl nur mit ein bis zwei Jahren Vorlauf buchbar, schon damals galt das für Unterkünfte im Yosemite-Nationalpark. Also hatten wir ein Zelt mit und fuhren abends eben 1 ½ Stunden bis zum Campingplatz. Ich konnte es kaum glauben: Kalifornien leidet unter Dürre, aber kaum packen wir das Zelt aus, fängt es an zu regnen. Ein paar Wochen später pulte ich übrigens genau dieselben kleinen orangen Kieselsteinchen aus den Kühlrippen der US-Re-Import Trident, wie wir sie auf dem Campingplatz hatten.

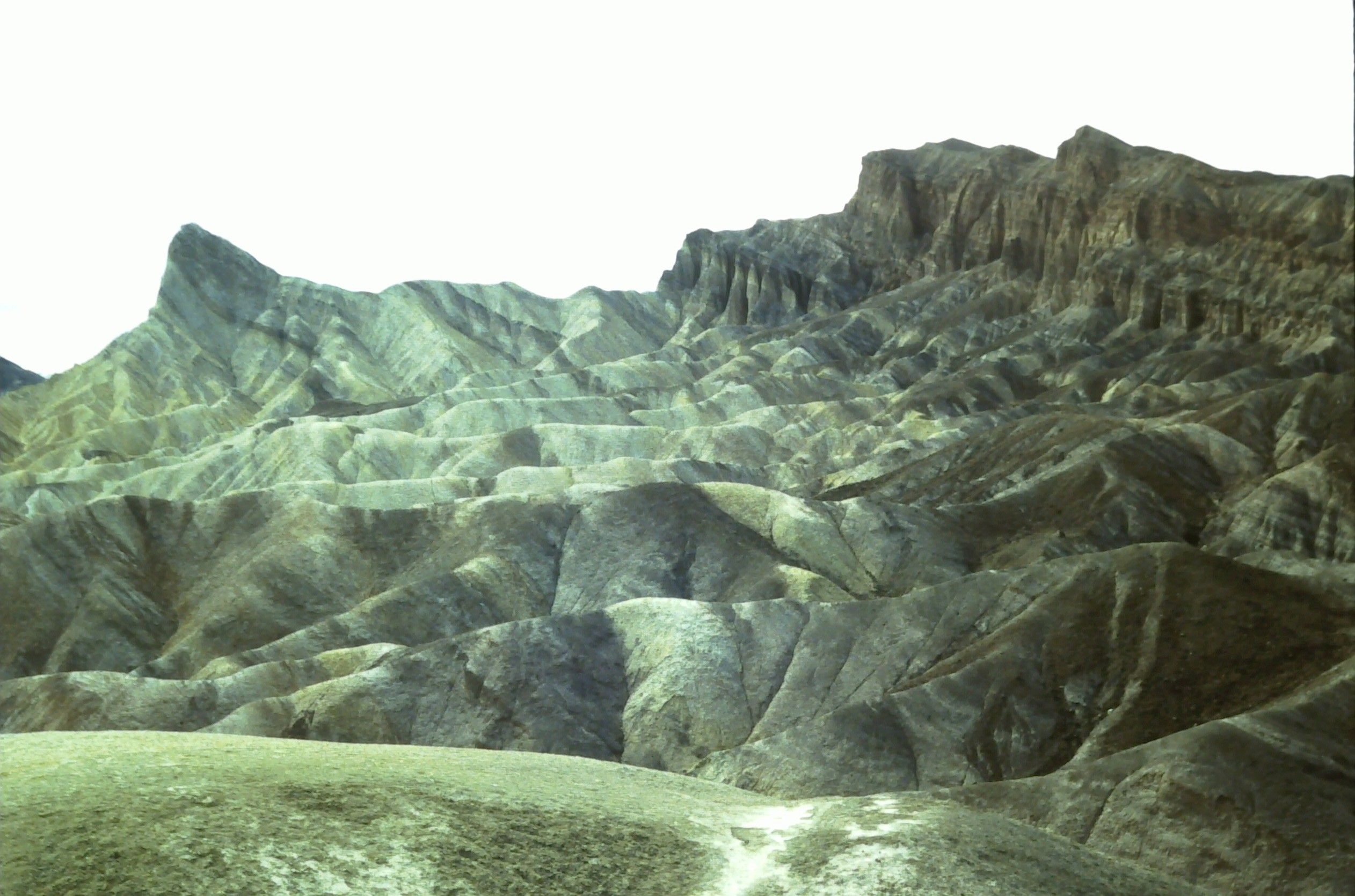

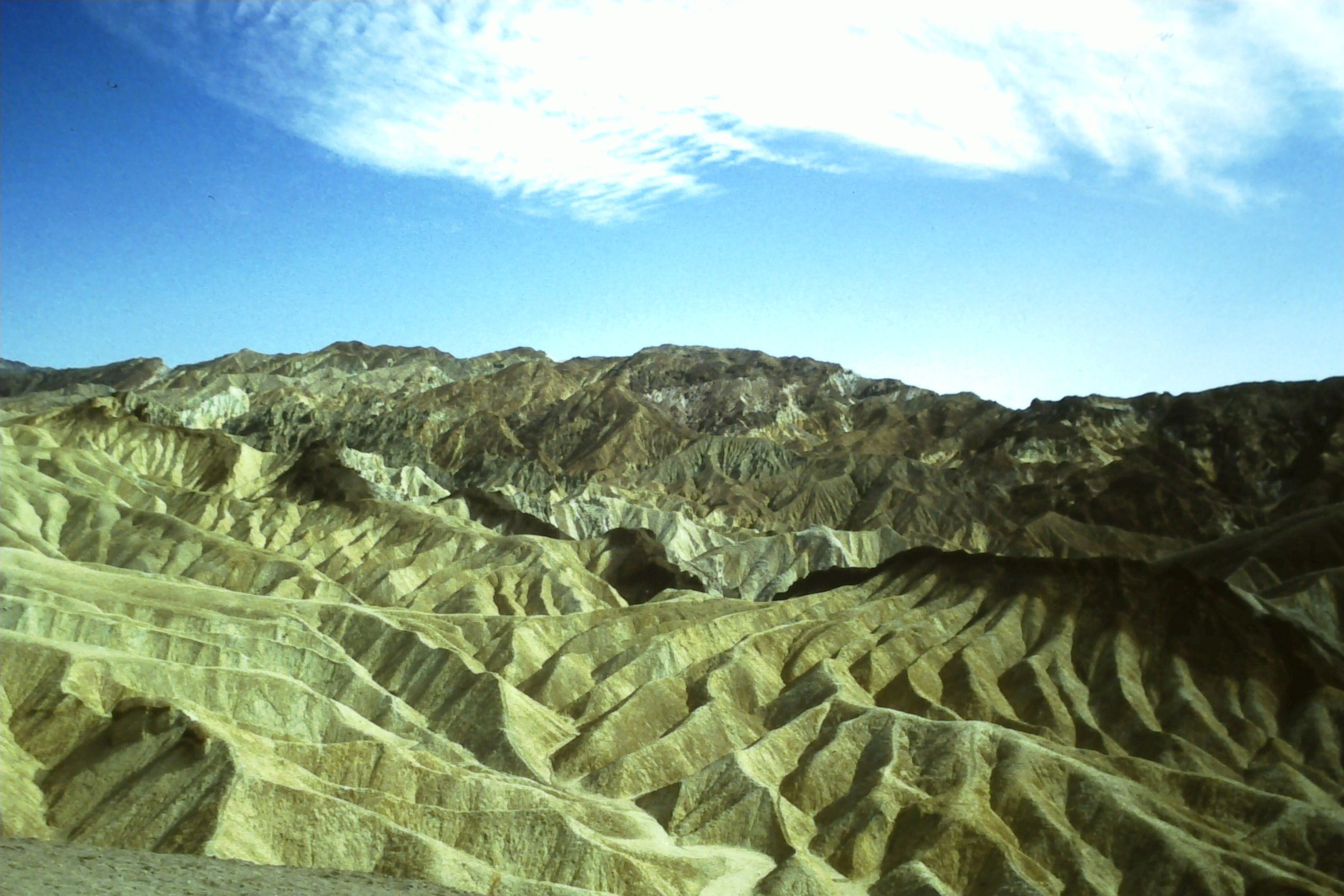

Der Yosemite-Nationalpark ist in höchstem Maße beeindruckend. Er lässt einen spüren, wie klein der Mensch in dieser großartigen Natur eigentlich ist. Tatsächlich agieren die Amerikaner hier klug, und begrenzen die Touristenströme, um diese einmalige Natur zu schützen. Als Bewunderer von Ansel Adams hatte ich natürlich seine großartigen Landschaftsaufnahmen in schwarz-weiß vor Augen. Wohl wissend, dass ich nicht annähernd solche Fotos schießen würde, arbeitete ich doch auf dieser Tour viel mit Schwarz-Weiß-Material, was für mich bis heute seinen Reiz hat. Die nachfolgenden Fotos sprechen für sich.

Wie schon gesagt bieten die USA herrliche Landschaften, wenn man bereit ist, endlos viele Kilometer abzuspulen. Und die Highways können endlos lang sein, meist stur geradeaus. Für Motorradfahrer tödlich langweilig, und voran kommt man wegen der drastischen Geschwindigkeitsbeschränkung auch nicht. Auf einer dieser Tagesetappen durch Arizona waren wir für Stunden alleine auf dem Highway. Erst als die Abendsonne sich langsam dem Horizont näherte, tauchte weit entfern ein Auto im Rückspiegel auf. Er schloss langsam auf, aber der Fahrer überholte nicht, sondern fuhr lange Zeit recht dicht hinter uns her. Langsam wurde uns unwohl, und erst als ich die Geschwindigkeit deutlich drosselte, zog er vorbei. Endlich kam eine kleine Ortschaft im Nichts, und wir nahmen uns ein Motel-Zimmer.

Zum Frühstück mussten wir in einen Diner auf der anderen Straßenseite. Das Lokal war offensichtlich gut besucht, denn der Parkplatz war rappelvoll, und es drang lautes Stimmengewirr heraus. Und auf den Autos klebten Aufkleber mit Sprüchen wie „Aids heilt Schwule“. Homophobie ist bis heute ein etabliertes Thema in den USA. Als meine von der kalifornischen Sonne inzwischen stark gebräunte Frau und ich das Lokal betraten, wurde es fast schlagartig still. Im Lokal saßen nur Männer, fast alle mit dem klassischen Stetson auf dem Kopf, und im weißen Hemd. Wir wurden regelrecht angestarrt. Die einzigen Frauen im Raum waren die Bedienungen. Aber als nach etwa zehn Minuten immer noch keine an unseren Tisch gekommen war, und die Blicke immer bedrohlicher wurden, zogen wir es vor, das Lokal ohne Frühstück zügig zu verlassen.

Unser Weg führte uns durch das Death Valley. Wasser hatten wir genug dabei, und tatsächlich war es zeitweise ein wenig bewölkt, so dass die Sonne nicht ganz so brannte. Was uns zu schaffen machte, waren aber die Wechsel von kalt und heiß, wenn man aus dem klimatisierten Auto ausstieg und dann in einen klimatisierten Supermarkt oder Burger-Laden ging. Wir waren erst wenige tage unterwegs, als wir beide schon einen Schnupfen hatten.

Auch das Death Valley ist sehenswert, kaum zu glauben, dass es auch hier Leben gibt. Und ich musste unweigerlich an den Film „Zabriskie Point“ denken. Da es mehr oder weniger auf dem weg lag, landeten wir auch für eine Übernachtung in Las Vegas. Die Wirkung die es auf mich hatte, war die einer konzentrierten Dekadenz, es stand sinnbildlich für das, wie ich die Kultur dieses Landes jetzt erlebte: Vorne eine bunte, blinkende Neon-Fassade, aber sobald man in eine Gasse zwischen den Casinos einbog, stand man in Müll und Unrat und es stank nach Urin. Früh am anderen Morgen fuhren wir weiter.

Als nächstes stand der Grand Canyon auf dem Programm. Tatsächlich gab es hier mal wieder einen Camping-Platz und wir schliefen wieder im Zelt. Allerdings bekamen wir den Spätnachmittag bis Abend die volle Geräusch-Kulisse ständig startender und landender Rundflug-Helikopter geboten. Ich kam mir vor wie in einem Vietnam-Kriegsfilm. Auch wir machten einen Rundflug, allerdings mit einem kleinen Flugzeug. Die über dem Canyon meist ziemlich wilde Thermik verschaukelte den Flieger ordentlich, was etwa die Hälfte der Passagiere zu den vorsorglich von der Crew an jedem Sitz deponierten Plastikbeutel greifen ließ. Unsere Mägen waren stabil und wir genossen den tollen Blick über den Canyon.

Unser nächstes Ziel waren die Reservate der Native American People, und bald war das Navajo-Land erreicht. Ich war erschrocken, wie viele irgendwo am Straßenrand in Wellblechhütten hausten, die von Müll umgeben waren. Und offensichtlich gab es einige Wenige, die sehr begütert waren, und ihre Stammesbrüder mit wenig Respekt behandelten und ausplünderten. Die Übernachtung auf dem Campingplatz schenkten wir uns, die Rezeption war unbesetzt und in den Waschräumen war alles demontiert, sogar die Wasserhähne. Mein Eindruck war, dass viele in diesem Stamm die negativen Aspekte der weißen amerikanischen Gesellschaft mehr übernommen haben, als die positiven. Um so überraschender war der ‚Grenzübertritt‘ ins Hopi-Reservat. Plötzlich kein Müll mehr am Straßenrand, alles sauber und intakt. Und das Motel war das sauberste und beste auf der ganzen Reise, das Hopi-Personal freundlich und zurückhaltend.

Aber bevor wir zu den Hopi fuhren, machten wir noch eine Tages-Rundreise um den Canyon de Chelly. Mir persönlich hat er landschaftlich sehr viel mehr gefallen, als der riesige Grand Canyon. Es gibt eine Straße, die oben auf beiden Seiten am Canyon entlang führt, immer wieder gibt es tolle Aussichtspunkte. Angesichts der phantastischen Landschaft hätte man erwarten können, dass viel Touristischer Trubel herrscht. Aber den ganzen Tag trafen wir an den Aussichtspunkten immer dieselben fünf Autos. Ganz offensichtlich zeigt die weiße US-Bevölkerung wenig Neigung, sich in die Reservate zu begeben.

In den Canyon darf man nur mit zugelassenen Navajo-Führern. Wir heuerten eine Führerin an, die uns darauf hinwies, dass wir uns nicht von ihr entfernen dürften. Aber bald war ihr offensichtlich zu heiß, und sie meinte wir könnten uns gerne umsehen, sollten aber in Sichtweite bleiben. Nach etwa hundert Metern öffnete sich nach links ein Seitenarm des Canyon. Und aus dem kam ein Navajo mit umgeschnalltem Revolver-Gürtel, als wäre er gerade aus einem Western entlaufen. Sofort fing er ausgesprochen aggressiv an, uns zu beschimpfen, was wir hier alleine verloren hätten. Unsere Führerin kam sichtlich aufgeschreckt angeflitzt und versuchte ihm gegenüber recht kleinlaut ihn zu beruhigen. Auf dem Rückweg erzählte sie, er sein ein Sonderling und seit seiner Rückkehr aus Vietnam schwierig.

Wir besuchten ein Hopi-Dorf auf einem Hochplateau, die tägliche Besucherzahl war streng reglementiert. Beeindruckend war die Silberschmiedekunst der Hopi, sie stellten wirklich wunderschöne Silber-Schmuckstücke, oft in Verbindung mit Türkisen her. In den hinteren Teil des Ortes durften nur Stammesangehörige, da die dortige Bevölkerung ungestört ihre ursprüngliche Kultur leben wollte. Und wir erfuhren, dass Navajo und Hopi völlig unterschiedliche Kulturen hatten, und schon immer nicht gut aufeinander zu sprechen waren.

Durch den Joshua-Tree-National-Park, bei uns wohl durch das Album der irischen Rockband U2 bekannt, machten wir uns auf den Weg nach Los Angeles, dem Endpunkt unserer Reise.

Für Los Angeles hatten wir noch eine Woche Zeit. Wir fuhren in den Laurel Canyon, besuchten eher zufällig bei Nacht das Griffith Observatorium, an dem die Messerstecherei mit James Dean für „Denn sie wissen nicht was sie tun“, und fuhren an den Venice Beach, wo sich die Doors in ihrer Anfangszeit oft aufhielten.

Tagsüber von Touristen überlaufen, Nachts wohl lebensgefährlich, wie man uns sagte. Tatsächlich gab es in unserer Woche in L.A. täglich eine Schulhof-Schießerei, meist mit Toten. Und im Fernsehen lief brandaktuell live die Verfolgung von O. J. Simpson durch die Polizei von L.A.

Und als wir mal am späten Nachmittag endlich mal fast alleine am Strand waren, wurde ein paar Meter weiter eine mexikanische Familie mit Großeltern, Eltern und drei kleinen Kindern von drei Cops ziemlich rüde drangsaliert, weil der Vater es gewagt hatte, sich eine in eine Papiertüte verpackte Dose Bier aufzumachen. Wir waren uns einige: Die Woche hätten wir lieber für San Franzisko verwenden sollen, die einzige Stadt die uns auf dieser Reise gefallen hat.

Gelohnt hat sich diese Reise, diese Landschaften zu sehen, diese Weite zu erleben, einen Eindruck der indigenen Bevölkerung zu bekommen, die wir ja nur aus weißer Western-Sicht kennen, das sind unvergessliche Erlebnisse. Interessant war, dass meine Frau von den Afro-Amerikanern als eine der Ihren betrachtet wurde, von den Mexikanern genauso. Und von der Navajo-Führerin wurde sie gefragt, zu welchem Stamm sie gehört.

Wirklich erschrocken hat mich, dass meine Vorurteile nicht abgebaut, sondern von dem Erlebten übertroffen wurden. Wie offen der tägliche Rassismus gelebt wird, ist erschreckend. Insofern ist es nicht überraschend, wen sich die Amerikaner mehrheitlich zum Präsidenten gewählt haben. Ebenfalls überrascht war mein Bekannter, er hatte die USA all die Jahre so ganz anders erlebt. Im Gespräch fanden wir aber schnell den Grund dafür: er ist weiß.