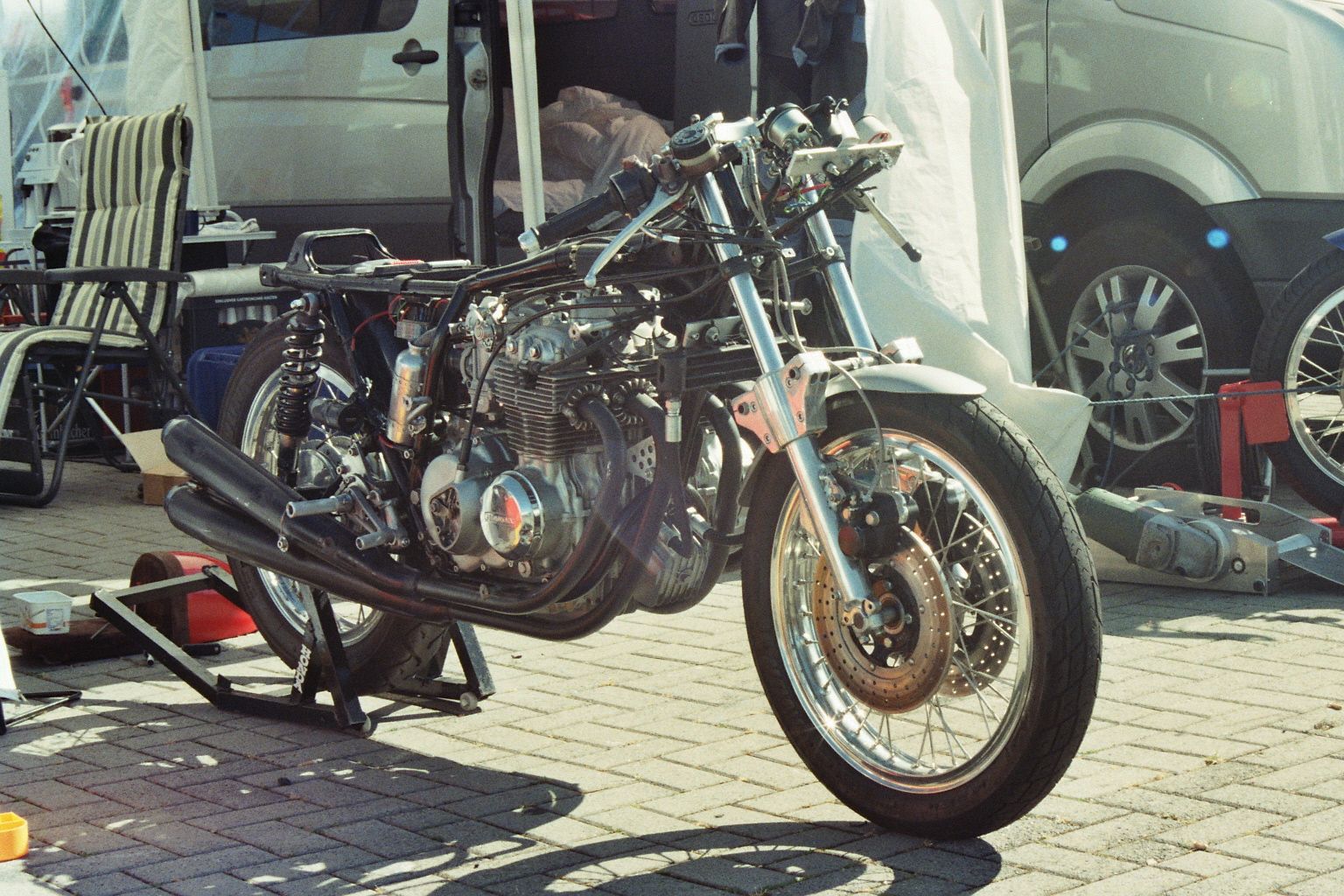

Eigentlich habe ich mich selbst gewundert, dass das auf Anhieb funktioniert hat. Ohne jegliche Fachausbildung, ohne jegliche Vorerfahrung einfach eine klassische Rennmaschine aufbauen und fahren, in der Hoffnung, dass es halbwegs funktioniert. Rückblickend wohl eine Mischung aus Naivität und Risikobereitschaft. Dennoch: Zeit für Recherche bezüglich der Erfahrungen anderer und Zeit zum Nachdenken und sorgfältiger Arbeit beim Bau zahlen sich in der Regel aus. Drei Monate nahezu tägliches Schrauben nach Feierabend, teilweise bis tief in die Nacht, hatte der Aufbau des Renners beansprucht.

Den letzten Lauf der Saison in Hockenheim wollte ich noch fahren. Das Maschinchen schnurrte aus dem Stand perfekt, dass es nach vier Runden zum Totalausfall kam, lag an einer Ölspur, nicht an einem technischen Defekt. Den hatte so mancher Kollege im Bekanntenkreis eigentlich erwartet. Von 2008 bis 2017 lief der Motor ohne gravierende Probleme. Der „Lumpensammler“ musste mich nur drei Mal zurück ins Fahrerlager bringen. Zwei Mal nach einem Crash, einmal mit ausgefallener Zündung.

Die Kupplung machte allerdings immer wieder Ärger, begann nach schnell gefahrenen Trainingsrunden immer wieder mal heftig zu rutschen, sodass nicht mehr die volle Leistung abgerufen werden konnte. Die Beläge mussten unabhängig davon, von welchem Hersteller sie stammten, oft schon nach einem einzigen Rennwochenende erneuert werden. Auch stärkere Kupplungsfedern brachten keine Abhilfe, und das Öl war oft schwarz vor Abrieb.

Einmal löste sich vermutlich aufgrund der enormen Hitze, die der Motor im Renneinsatz entwickelte, ein Magnet aus der Verklebung im Rotor der kontaktlosen Zündung und zerstörte beide Hallgeber. Überhaupt bereitete mir die enorme Hitzeentwicklung und die trotz Ölkühler damit verbundene Öltemperatur von bis zu 135 Grad Sorgen. Schließlich läuft die Nockenwelle im blanken Alu, wenn hier der Ölfilm abreißt, ist der Zylinderkopf ein Fall für den Schrott.

Bei meinem ersten Einsatz in Schotten ließ sich das Getriebe nicht mehr schalten, sobald der Motor auf Betriebstemperatur war. Wenn er abgekühlt war, funktionierte alles wieder tadellos. Soweit ich mich erinnere, habe ich an dem Wochenende mindesten vier Mal Kupplung und Schaltautomat zerlegt, ohne die Ursache zu finden. Auch ein anwesender Honda-Rennkollege aus dem Profi-Lager war ratlos.

Bereits auf dem Heimweg kam mir ein Verdacht. Das Reglement verlangte inzwischen einen Öl-Catch-Tank an der Kurbelgehäuseentlüftung, damit kein Öl auf die Strecke kommt. Ich hatte einen anderen Kupplungsdeckel montiert, bei dem die überflüssig gewordene Bohrung der Kickstarterwelle zugeschweißt und mit dem Anschluss für eine Ölrücklaufleitung vom Catch-Tank versehen war. Durch die Schweißarbeiten hatte sich der Deckel minimal nach innen verzogen. Innen im Deckel befindet sich eine angegossene Nase, die die Schaltwelle in Position hält. Die hitzebedingte Materialausdehnung des Deckels im Fahrbetrieb war nach vier, fünf Runden dann groß genug, um die Schaltwelle zu fixieren. Es ließ sich dann in den nächsten Gang schalten, aber da sie dann in der Position verblieb, war kein anderer Gang mehr schaltbar. Eine Feile und etwa ein Millimeter Materialabtrag an der angegossenen Nase behoben das Problem.

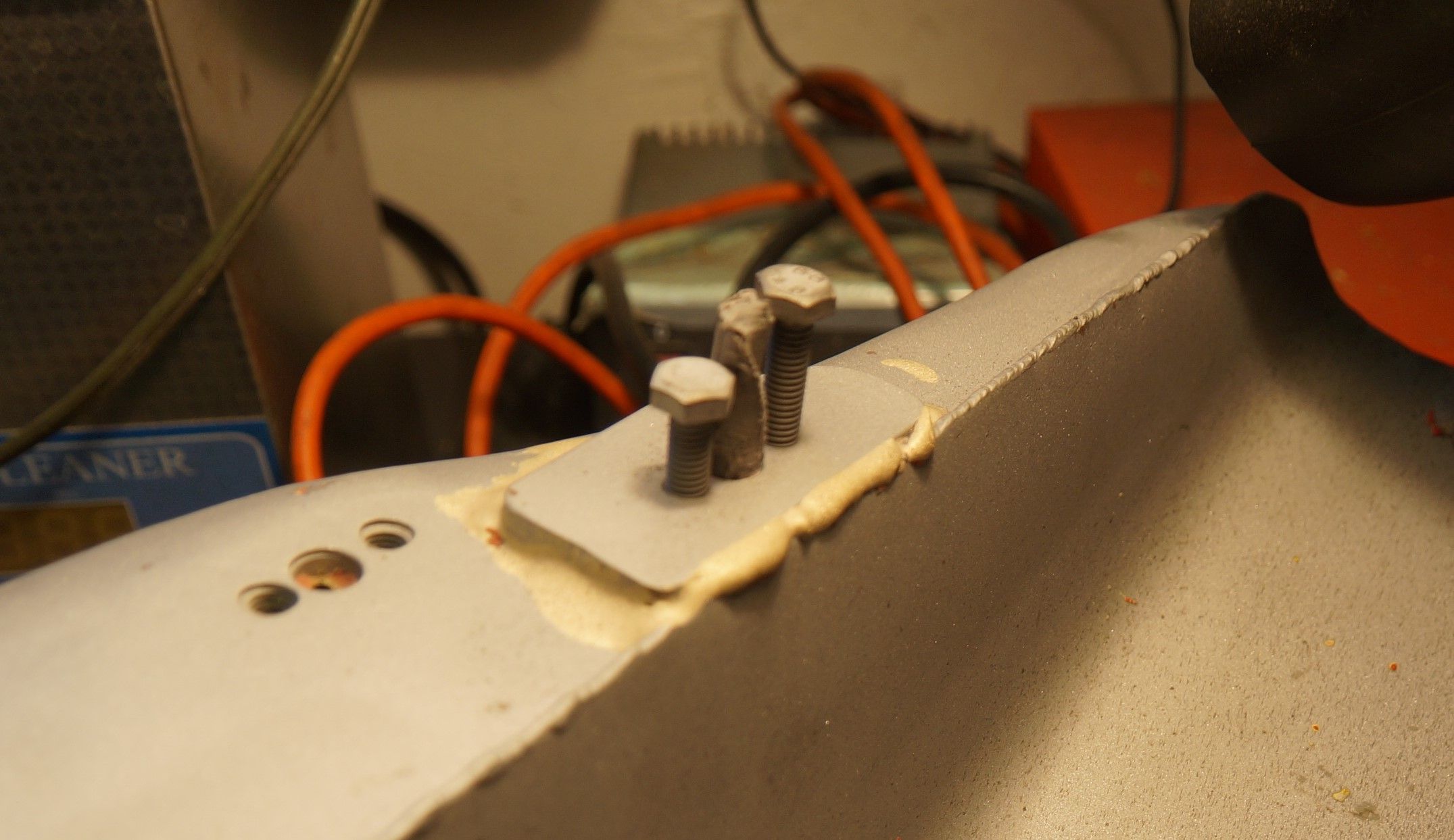

Im September 2015 brach mir in Hockenheim zum zweiten Mal die Schweißnaht der vorderen Verkleidungshalterung. Da die Verkleidung an insgesamt fünf Punkten fixiert war zunächst kein Beinbruch, dennoch war es nötig, sie von einem niederländischen Fahrer, der tatsächlich ein Schweißgerät dabei hatte, provisorisch wieder anschweißen zu lassen.

Ein Jahr zuvor hatte ich Uli Ponten kennengelernt, der mir nun anbot, im Winter einen Tag in seine Werkstatt nahe dem Nürburgring zu kommen und komplett neue Halter zu bauen.

Aus dem Tag wurden dann drei Wochen. Zusammen mit Jürgen, einem begnadeten Schweißer, baute er neue Verkleidungshalter. Der vordere kollidierte allerdings jetzt beim Lenkeinschlag nach links mit der originalen Bremspumpe. Also wurde eine andere verbaut, die er noch im Fundus hatte. Inzwischen hatte ich noch einen sehr guten Schnellgasgriff mit wahlweise drei Übersetzungen ergattert, der ebenfalls seinen Platz einnahm.

Der Gabel-Stabi, auf den ersten Blick ein sehr massiv wirkendes Teil, in Wahrheit aber extrem dünnwandig, hatte unter den Verwindungen der Gabel (nur 33 Millimeter Standrohrdurchmesser) beim scharfen Anbremsen vor den Kurven so sehr gelitten, dass er überhaupt nicht mehr an den Tauchrohren klemmte, sondern ordentlich Spiel hatte. Damit war er nutzlos geworden und ein Fall für die Schrottkiste.

Während Uli die 400er verarztete, kümmerte ich mich um den Tank. Ihn hatte ich nach dem High Sider 2008 nur angeschliffen, die Dellen verspachtelt und halbwegs überlackiert. Nun wurde der Tank erst mal gestrahlt. Dann lötete ich Muttern in die Dellen und baute mir mit einer Gewindestange, ein paar U-Scheiben und Muttern und einem kleinen Drehbankfutter aus der Schrottkiste einen Zughammer. Die Gewindestange wurde in die Muttern geschraubt, und das Ziehen und Hämmern begann. Danach wurden die Muttern wieder entfernt. So konnte ich die Dellen weitgehend wieder ausbeulen und die verbliebenen kleinen Unebenheiten verspachteln.

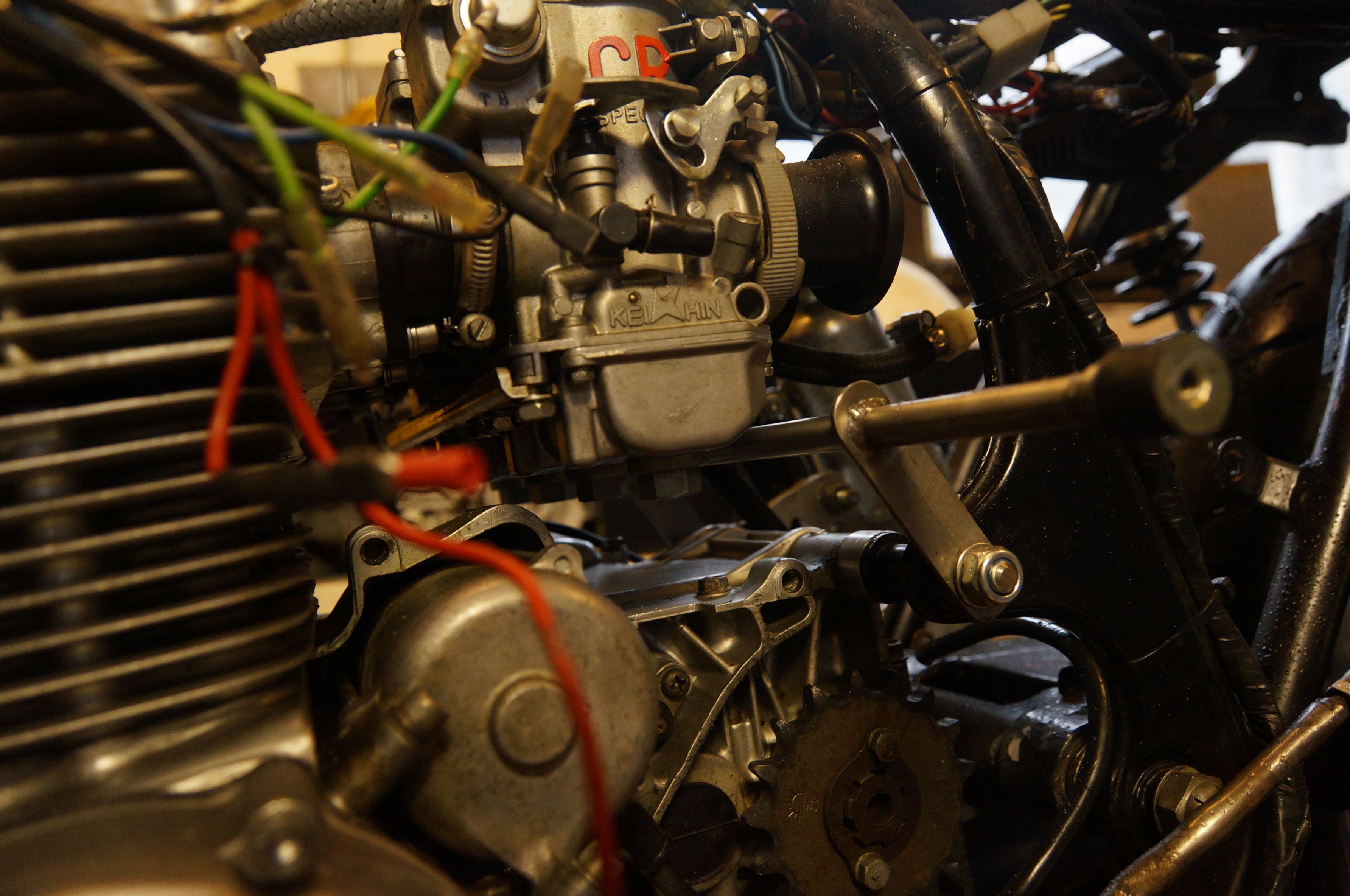

Da die CR-Vergaser relativ groß bauen, kollidierten sie mit dem Benzinhahn. Also hatte ich eine flache Platte mit einem Schlauchanschluss gebaut und weiter unten in die Benzinleitung einen Rasenmäher-Benzinhahn integriert. Funktionstüchtig, aber keine wirklich schöne Lösung. Der ursprüngliche Anschluss wurde nun verschlossen und etwas weiter hinten ein neuer per Hartlötverfahren aufgelötet. Anschließend wurde mit Zwei-K-Lack und Spritzpistole lackiert.

Ein Clubkollege, der auf Honda auch in der Classic-Endurance unterwegs war, gab mir den Tipp, auf andere Kupplungsbeläge der Firma Barnett umzusteigen. Tatsächlich tun diese Beläge in Verbindung mit Stahlscheiben vom selben Hersteller und stärkeren Kupplungsfedern seither völlig klaglos Dienst. Und da die Kraftübertragung nun wirklich mit voller Power am Hinterrad ankommt, hebt die Honda schon mal das Vorderrädchen, wenn ich am Start die Kupplung zu schnell kommen lasse …

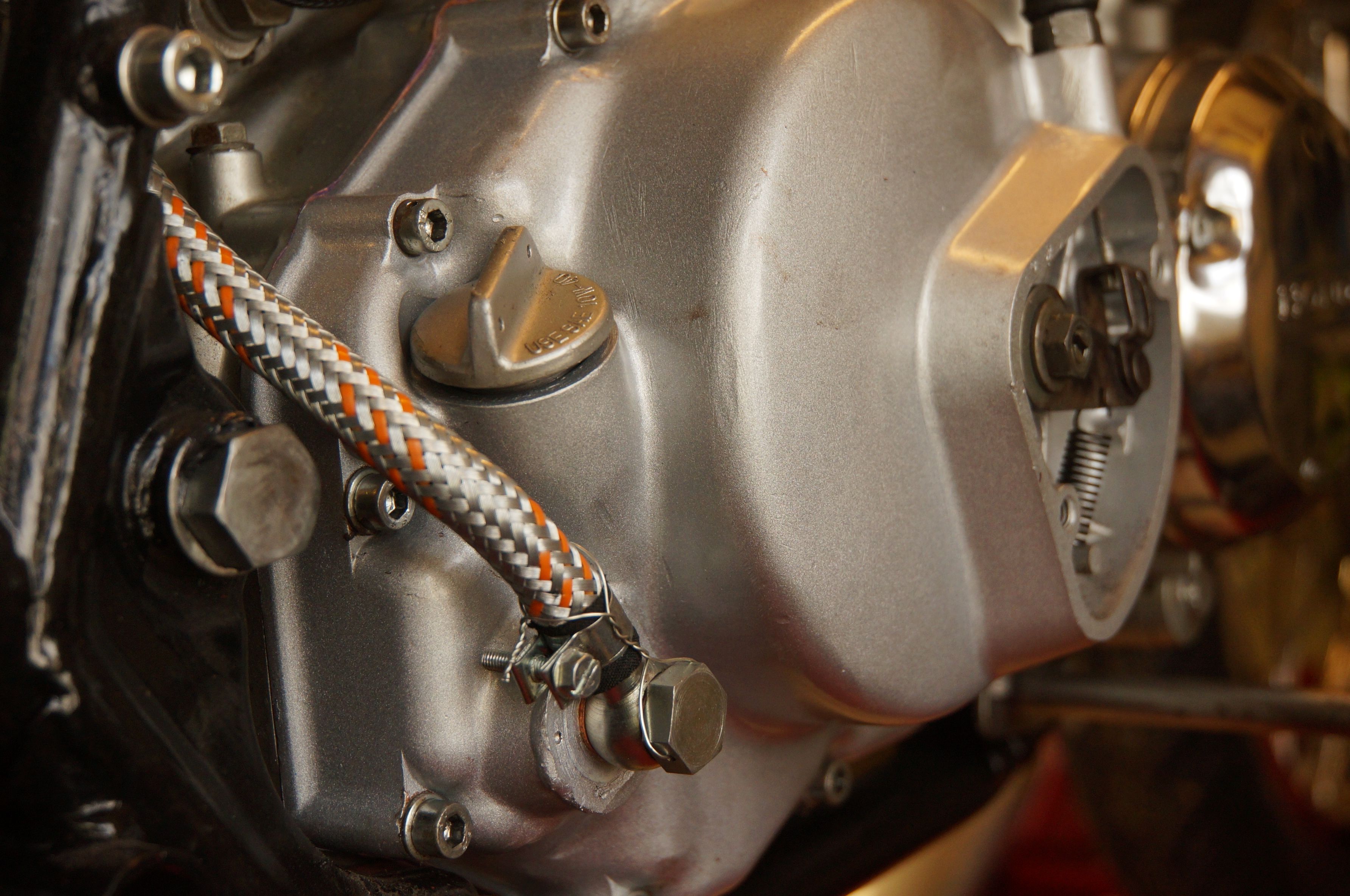

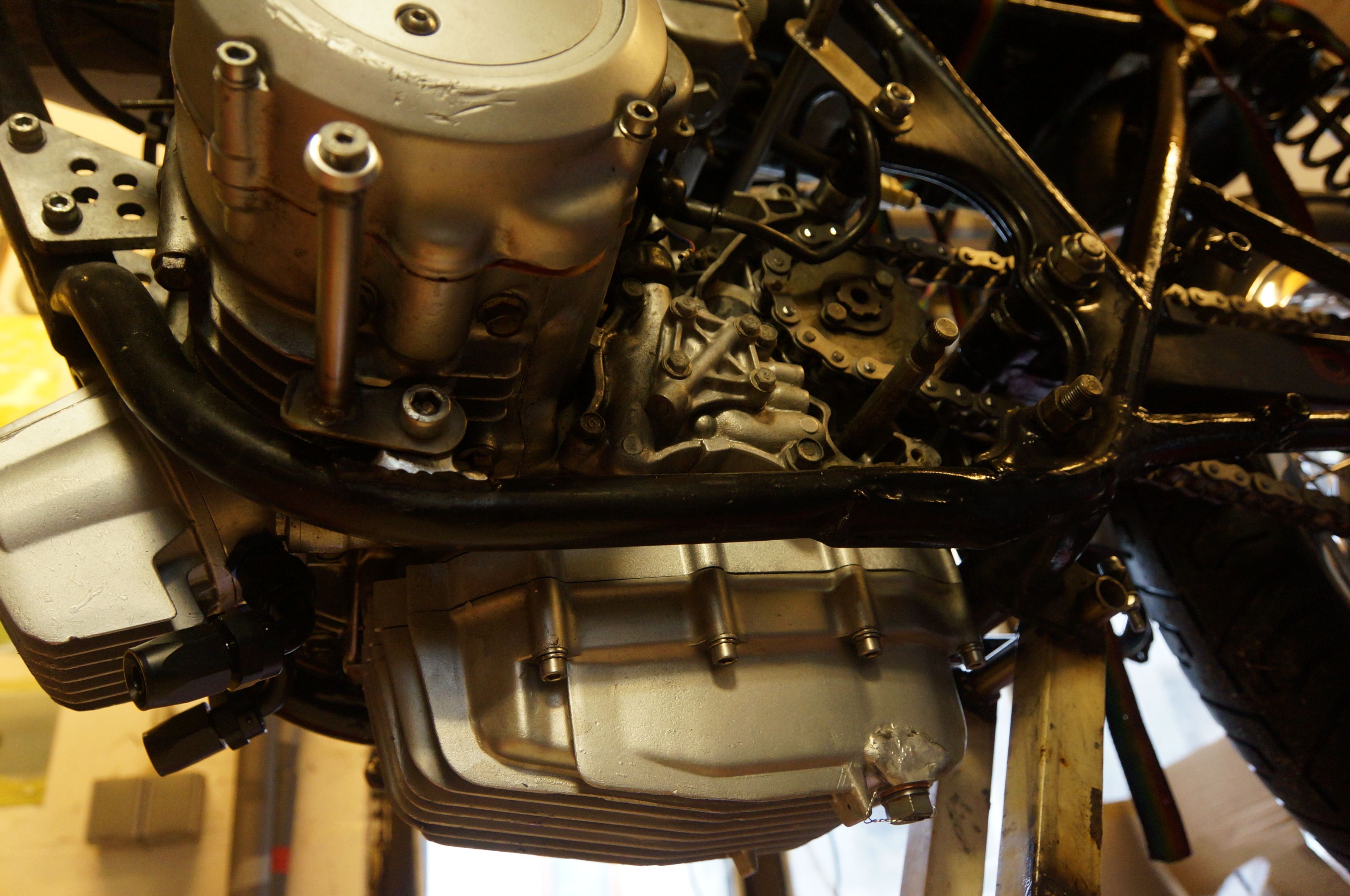

Um das Öltemperatur-Problem in den Griff zu bekommen, empfahl Uli, Nägel mit Köpfen zu machen. Mein erster Ölkühler an der Honda war ein Zwanzig-Euro-Ding aus der Wühlkiste auf der Veterama von irgendeiner abgewrackten Kawa. Billig-Schlauch drauf, Schelle dran, fertig. Das Gleiche unten am Ölfilter, wo die Anschlussplatte drunter kam. Da ich aber wegen der modifizierten Ölpumpe schon deutlich mehr Druck habe, hat es an den Kühleranschlüssen und vor allem an den Anschlüssen am Filter ziemlich geschwitzt. Also Schellen nachgezogen und überall eine zweite Schelle dahinter. Keine Verbesserung, an einem Anschluss war der Schlauch sogar ein Stück gewandert. Sehr beunruhigend! Schellen noch mehr angezogen, was letztendlich die Schläuche beschädigt hat. Erschreckend!

Das waren meine Erfahrungen bei meinem allerersten Start. Also ab zum Gabelstapler-Service, dort habe ich Hydraulikschläuche verpressen lassen. Absolut dicht, aber stocksteife, dicke, schwere Schläuche halt. Entsprechend schwer montierbar. Also wurde nun ein neuer, moderner Ölkühler aus dem Rennsport-Zubehör mit effektivem Netz, mit Dash-Schläuchen und Dash-Fittings sowie ein Ölwannenzwischenring verbaut. Den hatte mir ein Clubkollege aus dem Vollen gefräst. Außerdem fahre ich anderes Öl, seither ist alles gut, die Öltemperatur bewegt sich nun zwischen achtzig und hundert Grad.

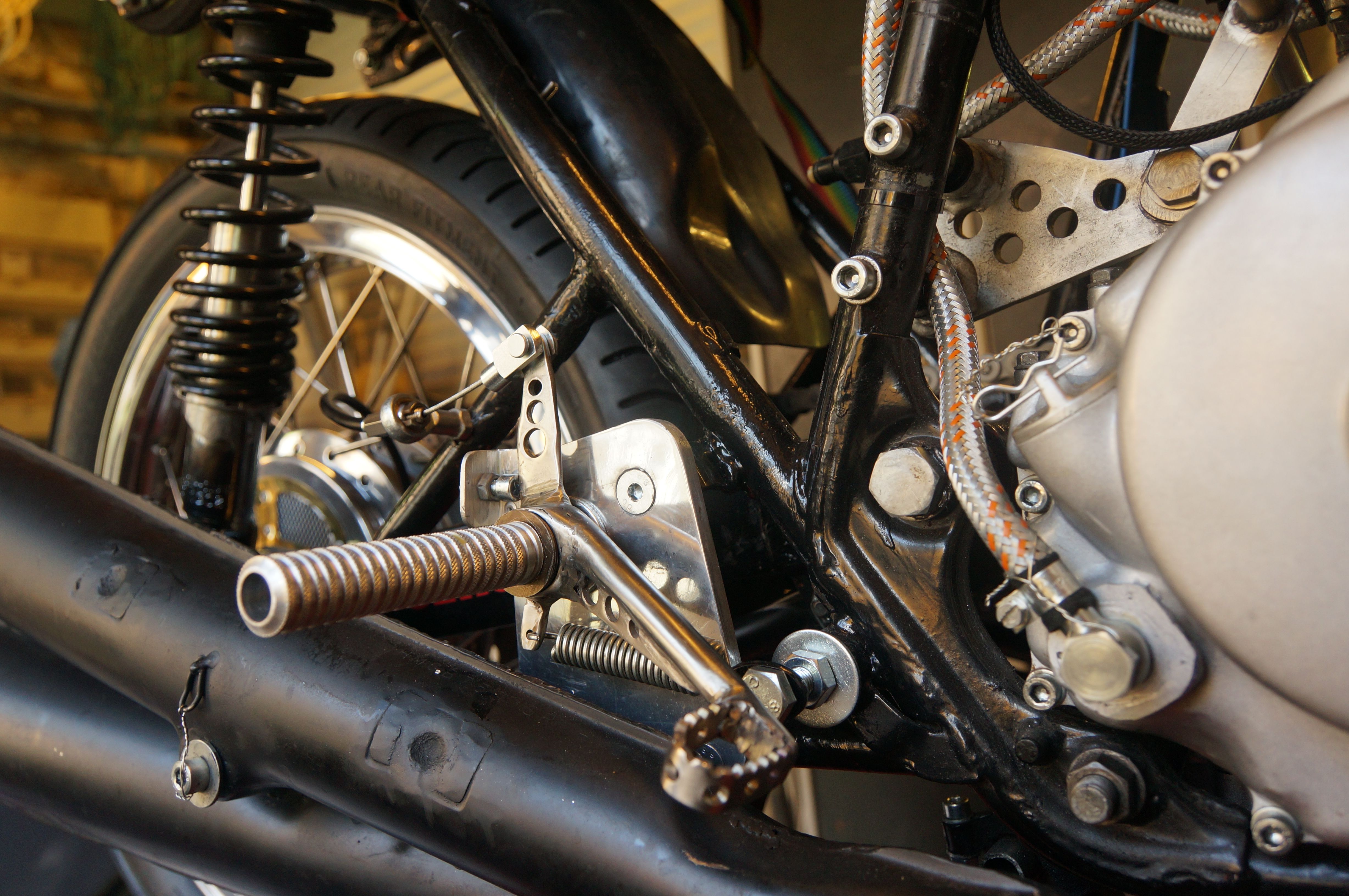

Die Trommelbremse hinten bekam eine Belüftung und wurde von Gestänge auf Seilzug umgebaut, so neigt das Hinterrad weniger zum Stempeln. Und auf der gerade neu erworbenen Drehbank entstand eine neue Fußrasten-Anlage.

So überarbeitet machte der Renner nun in der Saison 2017 noch mehr Spaß auf der Piste. Leider sollte die Honda aber bald wieder einige Reparaturen benötigen. Und was mich bis heute traurig stimmt: Uli sollte uns bald für immer verlassen.